고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

점심 식사를 하고 바람도 쐴겸해서 아내한테 드라이브 데이트 신청을 했더니 오랜만에

도산서원에 한번 들러보는 게 어떠냐 했다. 거기 들렀다가 동악골 별미식당의 매운탕을 먹고 싶다는 거다.

아내가 가고자 하는 곳이면 웬만하면 거절하지 않는 나 아닌가? 흔쾌히 안동을 향해 차를 몰았다.

무더위가 한 달이 넘도록 계속되고 있는 탓에 갈증의 고통을 참기 어려워 물을 자꾸 마셔야 했다.

건강에 그다지 좋지 않을 법한 아이스크림도 입에서 자꾸 댕긴다. '우야노, 사 먹어야지.'

도산서원 앞 강물도 안동댐에 가로막혀 더 이상 흐르지 못하고 녹조 띤 모습으로 고여있다.

전국의 4대강이 모두 녹조 현상으로 몸살을 앓고 있는 것이다. 강은 흘러야 하는데.....

역사의 흐름을 막을 수 없듯이 강물의 흐름도 막아서는 절대로 안 되는 일인데.....

권력욕과 이기심이 결합되고, 토목, 건설 마피아들과 영합하여 무식하게 추진한 결과

돌이킬 수 없는 자연파괴를 가져왔고, 국민들은 극단의 무력감과 정신적 충격에 시달리고 있다.

이런 억울함을 누가 어떻게 해결할 수 있을까? 아무도 책임지려 하지 않는데...... 참으로 원망스럽다.

'4대강 살리기 운동'에 적극적으로 참여했거나 부추겼던 사람들의 뺨과 볼기라도 한번 칠까?'

주차장에서 걸어가는 흙길은 넓고 한적했으나 뜨거운 오후의 햇살 때문에 그늘밑을 골라서 천천히 걸어야 했다.

시사단(試士壇), 강 건너편 비각은 조선시대 지방별과를 보았던 자리를 기념하기 위해 세운 것이다.

정조대왕께서 퇴계 이황 선생의 유덕을 추모하여 그 16년(1792)에 관원 이만수를 도산서원에 보내어

임금의 제문으로 제사를 지내게 하고 그 다음 날 이곳 송림에서 어제로 과거를 보았는데,

응시자는 7,000여 명에 달했다고 한다. 비문은 당시 영의정인 번암 채제공이 지었다.

안동댐 수몰로 송림은 없어지고 단만이 현 위치에서 지상 10미터로 축대를 쌓고

그 위에 과거를 보았던 자리를 표해두고 있다.

도산서원 앞 큰마당에는 왕버들 두 그루가 긴 가지를 멀리 내뻗으면서 웅장한 자태를 자랑하고 있다.

서원의 첫 대문을 들어서자마자 보이는 풍경, 퇴계가 아꼈던 매화나무가 눈에 많이 띈다.

몽천 몽매한 제자들을 바른 길로 이끌어 간다는 의미로, 易經의 몽괘(蒙卦)에서 의미를 취하여 이름하였다.

문을 들어서서 동쪽은 이황이 본래 공부하던 도산서당 구역이다.

서당 옆으로 낸 싸리문을 밀치고 들어갈 수도 있지만

한 단 아래로 내려가서 앞으로 들어가는 것이 옳은 길이다.

도산서당은 말 그대로 세 칸집이다. 부엌칸과 살평상 반 칸은 뒤에 덧붙여진 것이다.

그러므로 이 덧붙은 칸들을 살짝 가리고 본래의 세 칸집을 떠올려보면

퇴계가 추구했던 알맞은 집의 형상을 가늠할 수 있다.

퇴계는 온돌방을 ‘완락재’(琓樂齋), 마루칸을 ‘암서헌’(巖棲軒)으로 이름 붙였다.

부엌까지 합해서 세 칸인 이 건물 이름이 ‘도산서당’(陶山書堂)이다.

작은 싸리문은 ‘유정문’(幽貞門)이라고 이름 붙였다.

광명실, 책을 보관하는 서고로서 현판은 퇴계 선생의 친필이다. '많은 책이 서광을 비추어 준다'는 뜻

동서 두 곳으로 나뉘어져 있으며 습해를 방지하기 위해 누각식으로 지었다.

동재에 해당하는 박약재,

서재에 해당하는 홍의재,

도산서원은 영남 사림의 중심이자 퇴계 이황을 모신 곳이다.

해마다 봄과 가을에 향사를 지낸다. 퇴계는 본디 도산 남쪽에 도산서당을 짓고 자리잡아 후학을 가르치다가

그 터가 마음에 들지 않아 지금의 자리로 옮겼으니 5년간의 공사 끝인 1561년에 이곳에 자리를 잡게 되었다.

퇴계의 말년인 61세 되던 해였다. 그뒤 1570년에 퇴계가 돌아가자 서당의 뒤쪽에 위패를 모시고 서원으로 발전시켰다.

1575년에 선조로부터 사액받았으며 서원을 꾸미면서 대대적으로 중창하여 서원의 형식을 정립하였다.

건물뿐 아니라 서원을 지탱하는 내부규칙인 서원안도 마련되어 후에 다른 서원들의 모본이 되었다.

현재 사적 제170호로 지정되어 있다.

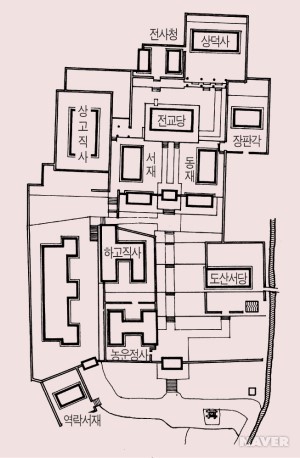

도산서원은 경사진 곳에 자리잡아 아래로부터 위로 올라가며 차례로 건물들이 있어 위계질서가 매우 정연한 서원이다.

서원은 본래 후학을 가르치고 선현을 제사하는 기능을 하는 곳이므로 건물들도 그에 합당하게 구성되어 있다.

대개 서원의 건물 배치는 전학후묘(前學後廟)의 형식을 취하고 있으니 앞쪽에 배움의 터인 강당을 두고

뒤쪽에 모시는 분의 사당을 두는 형식이다. 선조가 하사한 현판의 글씨는 명필인 한석봉이 쓴 것이다.

보물 제 210호 도산서원 전교당, 서원의 중심이되는 건물로 조선 선조 7년(1574년)에 건립된 대 강당이다.

건물의 구조는 매우 간소하며 정면 4칸, 측면 2칸의 팔작지붕으로 강당인 대청과 거실인 온동방(한존재)으로

구성되었다. 쪽마루는 건물 뒷면의 대청 뒷부분과 온돌방의 오른편에만 설치하였다.

보물 제211호, 도산서원 상덕사 부 정문

상덕사는 조선 선조 7년(1574)에 건립되었으며 이황의 위패를 모시고 향사를 지내는 곳이다.

도산서원의 제일 위쪽에 위치하고 있으며 정면 3칸, 측면 2칸의 정문을 두었다. 기단은 화강암으로

만든 돌로 4단을 쌓은 후, 그 위에 기둥을 세웠다. 정문은 맞배지붕으로 되어 있다.

장판각, 서원에서 찍어낸 책의 목판본을 보관하는 장소

상고직사(上庫直舍), 서원을 관리하는 수호인들의 살림집으로 상 하에 고직사가 있다.

도산서당 바로 옆의 건물인 농운정사, 퇴계가 서당을 운영할 당시 유생들이 묵을 수 있도록 한 기숙사다.

오른쪽의 관란헌, 왼쪽의 시습재가 대칭을 이루어 마주보고 있으나 정면의 문의 배치로 보아 완전한 대칭이 아님이 보인다.

도산서원에서 빠져나와 봉화 청량산 방향으로 15킬로미터 정도 더 가면 농암종택에 닿을 수 있다.

긍구당(肯構堂), 1370년 경 건립된 건물로, 농암의 고조부인 이헌李軒이 지었다.

'긍구'는 '조상의 유업을 길이 이어가라'는 뜻이다. 농암은 이 집에서 태어났고 또한 이 집에서 돌아가셨으며

농암 사후 농암종택의 중심건물이 되어 모든 문사가 여기서 결정되었다고 한다.

편액의 글씨는 미수 허목 선생의 글씨와 유사하긴 하나 靈天子 신잠(辛潛)이 썼다.

긍구당에서 바라본 사랑채와 대문채

'세상과 함께' 카테고리의 다른 글

| 싸드 배치 결사반대 범시민 투쟁위원회 결의대회 (0) | 2016.08.25 |

|---|---|

| 평화와 민주주의, 그리고 촛불은 촛불을 부른다.(배창환) (0) | 2016.08.24 |

| 표창원의 감동적인 이야기 (0) | 2016.08.05 |

| 부지런하신 아버지, 그러나 고집불통 (0) | 2016.08.04 |

| 방학하는 날 (0) | 2016.07.19 |